来洧川,赴一场水岸诗经文化盛宴

时间:2025/2/5 10:52:25 编辑:天星规划

《诗经•郑风•溱洧》:溱与洧,方涣涣兮。士与女,方秉蕑兮。女曰观乎?士曰既且,且往观乎!洧之外,洵訏且乐。维士与女,伊其相谑,赠之以勺药。溱与洧,浏其清矣。士与女,殷其盈矣。女曰观乎?士曰既且,且往观乎!洧之外,洵訏且乐。维士与女,伊其将谑,赠之以勺药。

译文:

溱水洧水长又长,河水流淌向远方。男男女女城外游,手拿蕳草求吉祥。女说咱们去看看?男说我已去一趟。再去一趟又何妨!洧水对岸好地方,地方热闹又宽敞。男女结伴一起逛,相互戏谑喜洋洋,赠朵芍药毋相忘。溱水洧水长又长,河水洋洋真清亮。男男女女城外游,游人如织闹嚷嚷。女说咱们去看看?男说我已去一趟。再去一趟又何妨!洧水对岸好地方,地方热闹又宽敞。男女结伴一起逛,相互戏谑喜洋洋,赠朵芍药表情长。

1、“洧”字,何音?

有一些字,在历史文献的记载中很常见、很重要,但我们却往往会念错它们的读音。

比如“溱”和“洧”,《诗经·国风·郑风》有“溱与洧,方涣涣兮。士与女,方秉蕑兮。女曰观乎?士曰既且,且往观乎!洧之外,洵訏且乐。维士与女,伊其相谑,赠之以勺药”的咏叹,怎么读?很多人会误读为“qin”和“you”,但实际上,它们在这里的正确读音是“zhēn”和“wěi”。

同样,洧水流过的一个地方,叫大隗,这个“隗”字,正确的读音是“wěi”(意:高俊的样子),而非“guǐ”;当这两条代表着美好爱情的河流交汇之后(交汇点位于今天的新郑和新密),又有了一个新名字:双洎河(明时始称)。

其中的“洎”字,一些人或许会按形声字的读法把它念为“zi”,或按地方儿化音读为“xi”(今开封一带),而它正确的发音实为“jì”(古人指往锅里添水意)。

我过去读《诗经》,这几个字的读音就常常弄错,想不明白为何这里有这么多用形声字命名的地方,却偏偏要读作旁音。直到最近沿着古溱水、古洧水和现在的双洎河走了一遭,才突然明白,这些字,表面看是形声字,但如果放开看,大概是象形、会意和形声在字体上的一种美丽结合。

比如“洎”字,直观看上去就是两条河的汇流;再如“溱”和“洧”,一条河的两岸,草木葳蕤、郁郁苍苍,另一条河状如滚滚洪流聚合于宽阔的谷底,在某一处奔流而出。

至于读音,许慎《说文解字》说它们“从水自声”“从水有声”“从水秦声”,都表示右边字代表了这个字的读音——古语和今语,发音上已经有很大不同,探究起来,整个《诗经》,有许多字恐怕都要用另一种声音(中原古音)来读吧。

我们这里,古的东西实在太多,可惜在今天,我们这个地方的人对它们已陌生了。

2、豆腐、牛肉、锅盔,及其他

这样一个冬日,我来洧川,是为了赶集。“洧水”,包括历史上新郑之西的“洧渊”,只在今天的典籍文献中出现了。“洧川”之名,算是硕果仅存。它原属于开封尉氏,位于郑州、开封、许昌三市交界之地,自古就是商贾云集之地,现在归了郑州航空港区,所以,无论从哪个城市开车一个小时,都像到了郊外的一片繁华之地。网上开封人不愿意,说郑州此举是横刀夺爱。但在春秋时,它就属于郑国,名相子产曾于此兴办东里乡校,《左传》中曾有“子产不毁乡校”的记载。

我早就知道洧川的大名,是因为有朋友老家在那里,逢年过节,常会带一些当地的土特产过来,或豆腐,或牛肉,或粉条。特别是那豆腐,按上去手感劲道,吃起来满口豆香,当地的说法是,用一根麻绳穿着掂回家,也不会掉地上。

果然,这次去洧川大集,我就见识了洧川豆腐的受欢迎程度:满大街的“古法石磨,老浆豆腐”的招牌,支楞的木桌上、小推车上,堆满了一层层摞起来的豆腐坯。路人报上要买的斤数,或用手比划一下,摊主就会掂起锋利的刀,四四方方割下一块儿。

那摊主,多是老人,满手老茧,一看就是多年磨豆腐的老把式。你不能说一句他所卖豆腐的不好,如果说了,他会冲你摆摆手,示意你赶快走。

这些豆腐,也都瓷实得很,我曾在家试过,无论是煎,是炖,是炒,是煮,都能保持它原有的顺滑和筋道,和别的地方的豆腐,的确不同。

除下豆腐,洧川的牛肉、锅盔也让我流连忘返。那牛肉多是垛子肉,也有整块煮的腱子肉,当地的穆斯林兄弟在路边大声吆喝着招呼你,顺手削下一块递过来,你刚塞到嘴里就有一种化的感觉,于是就毫不犹豫地买它十斤八斤。

锅盔呢,都是成袋装且码在一起的,喷香的面粉味和芝麻味,色泽焦黄,不用去尝就让人想咽口水。买几个,泡羊肉汤,或夹牛肉,那是绝配。当然,最好是你临走时买它二十个三十个,这年的每一天,就会过得很实在、很有北方味儿。

还有这里的凉粉、豌豆馅、水煎包、麻花、粉条……一方水土一方人,你会发现,水好,吃物也就好,因为多有历史传承,一个个就成了远近闻名的非物质文化遗产。

当然,量大、实在、质朴,也是这些吃物的特点,洧川人几千年土里刨食,对自己好倒不用说,现在又把它们拿出来当生意做,的确算是本色得很。

人生在世,吃喝二字。

3、一碗热腾腾的麻酱烩面

来洧川大集,还有一道重要的打卡“工序”——当你逛街逛累时,吃烩面。

这烩面是麻酱烩面。热腾腾的羊肉鲜汤,几片扯得劲道的烩面,撒上几片羊肉和一撮香菜、鲜葱,碗底铺一层麻酱,用筷子一搅,麻酱翻出来,汤色变重,空气中弥漫着麻酱味和羊肉汤味。此时,吃面的人往往顾不得滚烫,“呲溜”一声,一片面就落了肚。可以放点辣椒油,也可以掰几片大蒜,此起彼伏的“呲溜”声中,汗顺着额头落下来了,整碗的面和汤也完全装进了肚。不够,再来一碗,或者配着一个烧饼夹肉、一碗热腾腾的凉粉,既然来,就混个肚饱吧。

吃烩面,是洧川大集上的一景。那么多摊位,摊摊排着长队,如果不等,这烩面似乎就缺了一种味道;扯烩面的人手脚不闲,将一片片烩面扯得如同跳绳、打秋千般上下翻飞;盛面的大爷大婶不慌不躁,一二十个空碗摆上,顷刻间就变得汁水四溢、热气腾腾。

到了这地界,吃面的场景可没什么讲究了。一张张横七竖八的矮桌子、低凳子,如果抢不到位,你还只能干站着;好不容易坐下来,看脚下遍布废纸、断筷和残羹冷炙,看桌上洒满红油汤汁,很奇怪的是,没有人会对此感到恶心、讨厌,反而认为这种情境天经地义。赶集嘛,赶的就是这种没讲究、不讲究。你眼前的撂天地里,乌压压的人头此起彼伏。大家都在吸溜溜地吃面,吃烩面。

在河南,烩面是名吃,面、汤、料(肉、配料等),外加辣椒油,四者搭配,才能出味儿。具体到各个地方,烩面的风味还是各有不同:方城烩面是现炒炝锅面,荥阳烩面属于浓汤酱肉面;萧记、合记、裕丰园的招牌分别是三鲜汤、传统老汤、滋补汤;原阳烩面里有黄花菜,漯河烩面中有海带丝……

这里面,洧川烩面别具一格。它的灵魂,不在于羊肉鲜汤,也不在于那几片羊肉,而在于碗底泛上来的那股麻酱香。麻酱是很多地方小吃的绝配,但在烩面中用麻酱的,洧川烩面独一份。这正如郑州四厂烩面里面加咖喱,这种口味儿不仅征服了郑州西部的外迁来的老三线工人,现在更是扬帆赴“海”,受到广大上海人的欢迎。洧川人为什么要用麻酱?这事已经不可考。用一种说法,是用麻酱的香味遮盖羊肉汤的膻味,但仍能保持它的鲜味。是不是这样?闲话少说,还是赶快来一碗,亲自尝一尝吧。

4、人杰地灵背后的文脉支撑

在中原,我们大凡说一个地方古,饮食其实是其中一个重要的活化石。

因为历史上房屋、寺庙等古建筑常遭战火摧毁或人为毁坏,留下来的,就多是非物质层面的东西。代代相传,人的嘴骗不了人,味觉记忆也最为顽强,到一个地方,风味小吃的特色和历史,往往代表着这个地方的民风淳厚程度。

洧川在这两方面兼而有之,属于那种比较幸运的城镇。而且,它还有一条比较突出:地灵,人杰。1931年,由日本人大宫权平著、中华民国耆宿郑孝胥题字的一份《河南省历史地图》在日本发行,其中尉氏县、原洧川县标注的名胜古迹有:春秋蓬泽、阮籍啸台、范雎墓、蔡邕墓、阮籍墓,还有岳飞破金将兀术处,原洧川县有张横渠墓、唐魏征祠墓、郑子产居东里等。

我来洧川赶大集,这些地方自然不想错过。首先来到洧川镇上的张载墓。墓位于一个不起眼的地方,四面被居民楼包围,穿过一个小胡同才能找到。墓是一土冢,不大,冢前立一块碑,上面标明该墓为尉氏县保护文物;碑旁又立一橱窗,上面张挂着横渠先生的简介;墓冢则是一片菜园。

说实话,我对张载墓的这种保护开发现状很失望。“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,作为“北宋五子”之一,横渠先生仅凭这一句话,就独步古今。但是现在,在这样一座古镇,他却身后落寞无人识(洧川镇本地人重视,外界却很少知道),着实令人无限感叹。当然,这大概是张载的一座衣冠冢。真正的张载墓在他的故里陕西眉县,那里也是其家族墓葬地。

洧川现在居住着张载的一支后裔,据洧川县志台湾版记载:“张载籍洧籍后裔因私募祖先之德,葬其衣于故店(即洧川城小南门城墙里东侧),并立祠堂以示纪念,祠堂、墓地占地5.5亩”。2022年,刻于清代的张载墓前纪事碑在洧川镇被发掘出来。

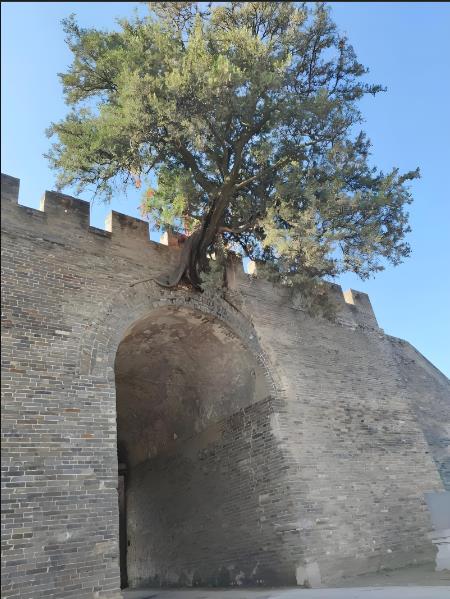

类似的情况也在尉氏洧川镇魏征庙村的魏征祠墓、蔡庄镇大朱村的蔡扈墓、小陈乡阮庄村的阮籍墓、小寨村朱曲乡的吕蒙正墓等名人遗址那里存在。洧川在金时设县,直到1954年被撤销并入长葛,后又在1965年划归开封尉氏县,至今还留有一段老城墙,巍然屹立在双洎河边,昭然展现一派盎然古风。来到这座老城的南城门,城门上生长的一棵柏树,树龄达500多年,昂首向天,形神遒劲,让人喟然感慨一番惊奇。

这里还有城隍庙、鸿台寺,等等,一座老城应有的基本元素和文化符号,这里都不缺。不过,当我顺着老街走到一户人家,看到发现其门前的影壁墙上赫然书写的《许氏祠堂简介》,突然就眼前一亮、心中一动:

“(许氏族人)经族长商定,置买了洧川城内六亩水塘地,此地块坐落于南大门城墙内往东约五百米,北邻小南街蒲苇坑,南靠古城墙,城墙再往南约三百米就是双洎河,东邻小南街,后建为官办红学堂,是由本族亲自筹建的。西邻‘仝氏祠堂’和先祖坟茔墓地,再往西是宋代大哲学家张载客籍洧川讲学的书院……据传,许、仝、张三家之所以专挑此宝地一条线的建有坟稼和祠堂……西北头枕‘鸿台寺’,东南脚蹬‘双洎河’,是一处卧虎藏龙的风水宝地。”

别小看这些不起眼的小地方,静水深流,朴实无华,它们分明就是这座老城内在的文脉和气息所在!有了它们,这座老城的文化生态才显得生动、深厚和完整。可是直到现在,并没有太多的人注意到它们,以至于和热闹喧腾的古城墙下的洧川大集相比,这里人迹罕至、破落不堪。所以,我的感慨是,这个地方并不缺文化遗迹和文化资源,缺的是对它们的有效保护、系统梳理和深度开发。

我听当地人介绍,除历史名人外,这里还出了不少近现代名人,如有“梅花王”美誉之称的国画家王成喜,著名豫剧表演艺术家唐喜成等。这样的人杰地灵,恰恰说明其背后有一个源远流长的文脉支撑。

去年10月我去江苏如皋,当地老城的文旅版图主要围绕着冒辟疆留下来的水绘园而展开,游客无论吃什么、看什么、干什么,似乎都成了一种诗意之旅——这就是说,把文化当做一个地方文旅产业的魂,这个地方呈现出来的景致就会丰富多彩、异常生动。

具体到洧川,我的想法是,假如人们在撂天地里吃过烩面、赶过大集后,又能顺便到幽微之处的张载墓、洧川书院、魏征祠等古迹那里游历一番,那么,这样的古镇,就真的能展现出诗礼簪缨、古今相映的人文魅力。

可惜,这是我的一厢情愿。在发展经济时代大潮的冲击之下,一切都会变得支离破碎。即便残存,也是符号。这里存在着许多断裂:传统的和现代的,民间的和上层的,表面的和内里的。修复它们,需要时间。

5、“郊外春游”“水边宴饮”,去了哪里?

回到开头《诗经》所录的那首《溱洧》,有它背书,洧川便有了一种天然的古典美的底色。

东周时,双洎河边还有一个古老的节日,“上巳(sì)节”,即每年的三月上旬逢巳之日,人们都到河边招魂续魄,祈求平安,或用香薰草药沐浴。魏晋以后就固定在每年三月三日,内容也改成了水边宴饮和男女郊外春游,所以又称“三月三”“春浴日”“女儿节”。到了现在,则只剩下了庙会这种形式。

其中的“郊外春游”“水边宴饮”去了哪里?“春浴”呢?“赠之以芍药”呢?

多么美好的意象,把它们丢了,实在可惜!

(文章转自键指财经 周健)